#011 江戸時代の罪と罰条を調査(その3)

| 「十両盗めば首が飛ぶ」の根拠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

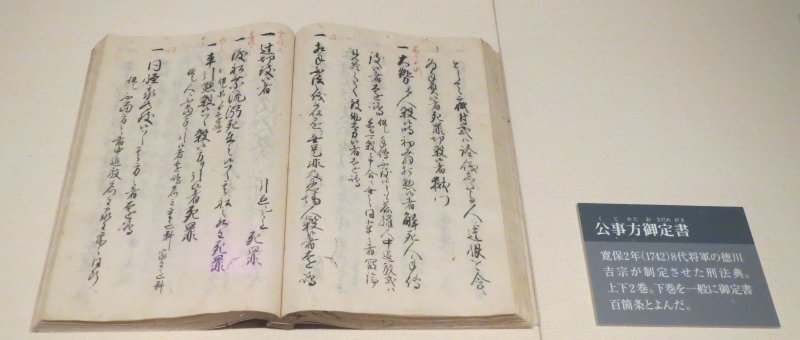

噺やそのマクラで「十両盗めば首が飛ぶ」という台詞がしばしば出てきますが、その根拠となっているのは「公事方御定書」です。 (博物館所蔵の写本) 江戸時代に将軍吉宗の命により編纂された、今の刑法にあたるものです。 博物館で担当の方にうかがったのですが、当時この御定書の内容は広く一般に公開されているものではなく、その書き物は奉行所をはじめとした役人の一部に限って配布、公開されていたもののようで、原則は三奉行と京都所司代、大坂城代のみが閲覧を許される秘法だったようです。 このため、どのような罪を犯せばどのくらいの罰条となるのかが明らかにされず、そのことが犯罪の抑止力になっていたと言われています。 その中の文言で印象的な言葉として、「十両盗めば首が飛ぶ」というフレーズが、口々に言い伝えられていたもののようです。 確かに公事方御定書には次のような記述があります。 「金子は十両より以上、雑物は代金に積、十両位より以上は、死罪」 (現金で十両以上、物品は金額で見積もって十両以上の場合 死罪) 「金子は十両より以下、雑物は代金に積、十両位より以下は、入墨敲」 (現金で十両以下、物品は金額で見積もって十両以下の場合 入墨敲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

刑罰あれこれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

基本的に江戸時代は牢屋に長い間罪人を閉じ込めて更生させたり、罪を償わせるようなことはせず、かなり残虐な罰を与えていました。 重い順から、死罪、追放、敲き(たたき)や入墨という感じですが、罪人の身分によってそれぞれで適用される罰条も異なっていました。 例えば、死罪にもそれぞれの罪の重さに次のような区分がありました。

同様に、追放にも種類がありました。

その他

このページの情報は、「『剣客商売』道場本館 」 http://homepage2.nifty.com/kenkakusyoubai/zidai/keibatu.htm より、引用を一部加筆しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

粋歌レポートは続く・・・・・> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||